2025.08.10

【コラム】第2回(全3回) 「 『型』について 」

池田美奈子 氏 プロフィール

Edit-and-Design主宰。編集者、デザイン研究者。

ドイツ・フランクフルトのゲーテ大学で美術史を学んでいた時にバウハウスと出会いデザインの道へ。帰国後、東京藝術大学大学院を修了し、同大学助手を務めた後、日経BP 社に勤務し『日経デザイン』誌の編集者となる。独立して、IIDj 情報デザインアソシエイツ (Institute for Information Design Japan) を共同設立し、情報デザインを中心に活動を展開。

2003 年から2024 年まで九州大学大学院芸術工学研究院・准教授。デザイン史、デザイン理論、情報編集などの専門を背景とし、伝統工芸やビジョンデザイン、ジェンダー、コ・デザインなど、分野を横断したデザインプロジェクトに取り組んでいる。九州大学客員教授、日本デザイン学会理事。

「型にはまった」あるいは「パターン化した」という言葉の響きには、同じことを繰り返すだけの単調で退屈な創造性のない作業というイメージがありますが、型に沿っているからこそ得られる発見や自由もあると思います。

書籍は基本的にすべてのページが同じ型で作られます。ページごとにレイアウトや構成が変わっていたら読者は気が散って内容に集中できなくなります。型があることで、読者は安心して内容を楽しみ、話の流れに身を任せ、思考し、想像の翼を広げることができるのです。編集者は、読者に創造的になってもらうために「型の番人」になります。読者にとって型は透明なフレームのようなもので、それ自体を意識することはほとんどないと思いますし、逆に気づかれたら編集者としては失敗かもしれません。

「WITHOUT THOUGHT」というデザインのアプローチがあります。プロダクトデザイナーの深澤直人氏とジャスパー・モリソン氏が提唱した考え方で、直訳すると「無思考で」となりますが、デザインの文脈では「考えずに使える」あるいは「直感的に使える」といった肯定的な意味になります。意識せずとも正しく使える、思考を超えたデザインは空気のように自然なデザインです。こうした理想のデザインは、人の身体が覚えている動作の型を巧みに取り入れています。

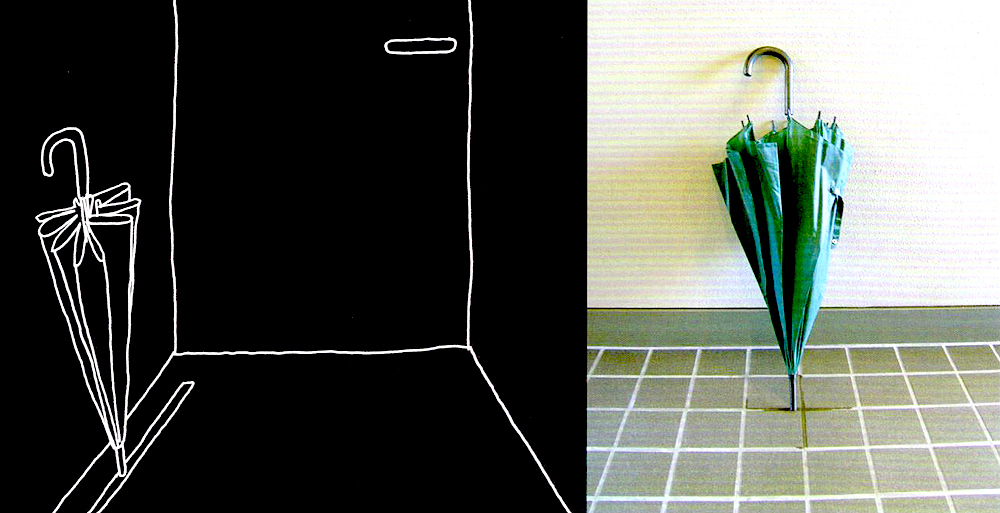

深澤氏がよく引き合いに出すのは、玄関に雨傘を置こうとする人は無意識に床のタイルの目地に傘の先端を合わせ、壁に持ち手を立てかけるという例で、その行動パターンを踏まえれば、玄関の床にたった1本の溝をつけるだけのデザインで、傘立てという物を玄関から消せるというわけです。

型は多様性に富んだ個別の具体的な物事を観察し、その根っこに横たわる普遍性を読み取ることで作られます。例外が見つかれば、それを包摂するために型を更新したり、あるいはその例外の形を調整したりして収めます。型は、何年も何十年も、時には何百年もかけてブラッシュアップされていきます。突き詰めれば、人の身体や認知の構造、振る舞い、例えば心臓や呼吸のリズム、骨格や筋肉の動き方などに根ざし、思考を超えたより自然なものへと洗練されていきます。

型が窮屈で「かたくるしい」と感じられるときは、その型を見直すときかもしれません。型は人間の長年にわたる知恵の集積で、これまでに生み出された無数の型があります。編集は、こうした多くの型に精通し、選び取り、組み合わせてコンテンツに合った透明な型を作り上げていく仕事とも言えます。私の専門ではありませんが、運動やフィットネスも、こうした「編集」の考え方と通じるところがあるような気がしています。

( 写真は「新美術情報2017」より引用 )